I primi passi

L’evoluzione alimentare dell’uomo è un pasto che comincia dal dessert.

La dieta dei nostri più lontani antenati, prima ancora che il genere Homo e i suoi predecessori sulla stessa linea evolutiva apparissero sulla terra, era a base di frutta, foglie e occasionalmente qualche insetto o animaletto, un po’ come sono abituati a mangiare oggi i nostri cugini scimpanzé e bonobo. La nostra casa all’epoca (stiamo parlando di 5-6 milioni di anni fa) erano le grandi foreste africane.

Poi qualcosa cambiò (probabilmente sconvolgimenti ambientali e variazioni climatiche) e dal dondolare da un ramo all’altro, i nostri lontani parenti si ritrovarono ad avventurarsi nella savana, muovendosi allo scoperto e in posizione eretta. Erano gli Australopitechi, bipedi, con un cervello più grande e una dieta basata sui “contorni”: radici, tuberi e un po’ di semi. E’ l’epoca di Lucy (A. afarensis, 3,2 milioni di anni fa), seguita da A. africanus, il nostro più probabile progenitore.

Il genere umano compare attorno ai 2,8 milioni di anni fa con Homo abilis (anche se nuove acquisizioni non danno più questo evento come certo). I “secondi” diventano piatti importanti del nostro progenitore. La carne, infatti, era una portata ben rappresentata nella sua dieta, benché rimanesse anche un assiduo consumatore di alimenti vegetali. Non si può dire che fosse un abile cacciatore però: si procurava il pranzo facendo lo spazzino di carcasse lasciate da altri predatori e utilizzava utensili rudimentali per rompere le ossa e succhiare il midollo. Fatto sta che con lui, l’uomo diventa onnivoro e si adatta a mangiare di tutto. Il volume del cervello aumenta.

Attorno a 1,5 milioni di anni fa, l’uomo inizia sporadicamente a usare il fuoco e a cuocere i cibi, sia animali che vegetali, e diventa un cacciatore più esperto (ed anche un fantastico atleta che macina chilometri ogni giorno per inseguire la preda e procacciarsi il cibo). Circa 600.000 anni fa Homo heidelbergensis ha una capacità cranica simile a quella degli uomini moderni ed è maggiormente in grado di controllare il fuoco, finché, finalmente, 200.000 anni appare sulla scena Homo sapiens.

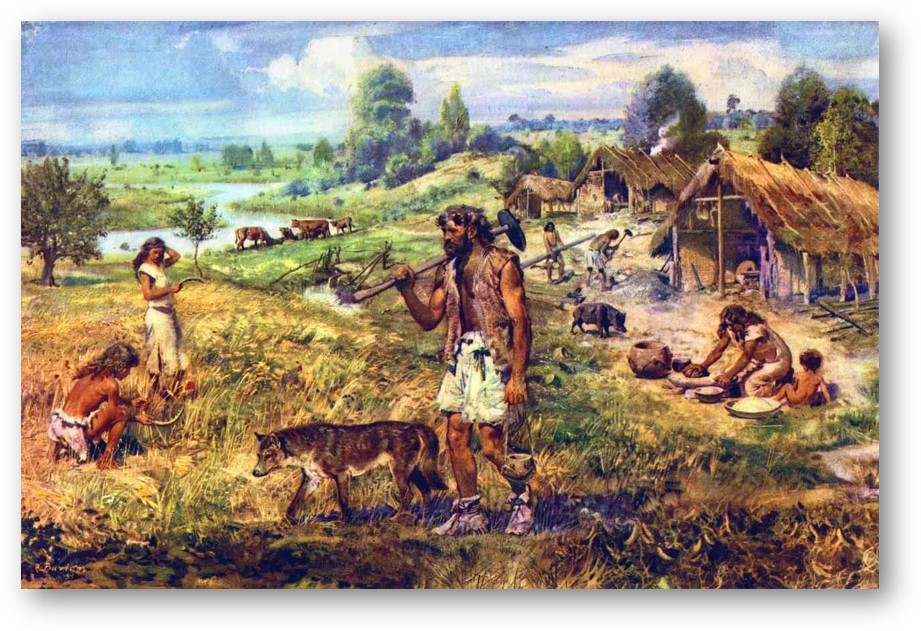

L’epoca dei cacciatori/raccoglitori termina attorno a 10.000 anni fa (ma forse anche prima, in maniera meno netta) quando appare e si diffonde l’agricoltura (alcuni ritrovamenti fanno pensare che conoscessimo i cereali e le farine anche prima) e l’allevamento. Nascono i primi insediamenti stabili e la dieta umana si trasforma: i “primi piatti” cominciano ad occupare un posto di rilievo nell’alimentazione e in vari luoghi del mondo i cereali entrano a far parte definitivamente del cibo dell’uomo.

Questo “cammino all’indietro” nelle abitudini alimentari, dalla frutta al pane, si accompagna a trasformazioni anatomiche e funzionali del corpo umano che hanno contribuito in modo sostanziale a fare di noi quello che siamo (sebbene siano tutte ipotesi senza alcuna certezza).

Vediamo di riassumerle brevemente:

- Nutrirsi di frutta e foglie, come facevano i nostri lontani progenitori e come fanno per esempio i gorilla, non lascia molto tempo per fare altro. È difficile estrarre sufficiente energia per vivere e riprodursi, solamente da questi cibi, il che comporta passare tutto il giorno a “ruminare” per sopravvivere*.

- Il passaggio “obbligato” nella savana, l’andamento bipede, la liberazione degli arti superiori e la trasformazione della mano che diventa pian piano più funzionale, ma soprattutto il passaggio da una dieta a base vegetale a una alimentazione in cui il consumo di carne ha una parte preponderante**, hanno probabilmente permesso di ricavare molta più energia “concentrata” in piccoli volumi anche grazie all’uso di utensili per sminuzzare i muscoli delle prede e rendere la masticazione più facile. Si sono così selezionati “corpi” con mascelle meno potenti***, una dentatura più piccola per la minor necessità di triturare, rompere e spezzare vegetali tutto il giorno per estrarne i succhi. La riduzione delle fibre nell’alimentazione ha anche selezionato stomaci e intestini più ridotti dato che non c’era più bisogno di contenere grandi volumi e fermentare gli alimenti vegetali per tirarne fuori energia disponibile.

- Tutto questo è stato amplificato dalla scoperta del fuoco. Con la cottura dei cibi si riesce ad estrarre ancor più calorie (sia dalla carne con la denaturazione delle proteine muscolari che dai vegetali, come i tuberi, con la gelificazione dell’amido) e contemporaneamente sanificare il cibo da microrganismi potenzialmente dannosi (oltre che migliorare il sapore delle preparazioni grazie alla formazione di composti aromatici tramite la reazione di Maillard).

L’uomo ha cambiato la sua dieta e la dieta a sua volta ha cambiato l’uomo: una maggior estrazione di energia dal cibo ha contribuito a fornire un maggior nutrimento per il cervello (che più diventa grande, più ha bisogno di energia) e l’uomo con un cervello più grande ha potuto svolgere compiti più complessi. Una encefalizzazione maggiore ha dato al genere umano la possibilità di evolvere e farsi domande sull’ambiente in cui viveva, spostarsi nel mondo adattandosi ad ambienti diversi e dominare la terra.

*È grossomodo in questo periodo che, complici i cambiamenti climatici, nei nostri progenitori si osserva una mutazione genetica che ha implicazioni sulla nostra condizione attuale e cioè la perdita dell’enzima che degrada gli acidi urici e che nella maggior parte dei mammiferi è ancora presente. L’acido urico è il prodotto della degradazione delle purine (le basi azotate che compongono il DNA). Negli altri animali viene degradato ad allantoina, ma non nell’uomo. Il gene che produce urato ossidasi (uricasi) si è spento e nel sangue umano “viaggia” una quantità di urati maggiore. Questo fatto deve aver avuto un significato evolutivo e la perdita del gene per la uricasi deve aver portato ad un vantaggio. Quale? Probabilmente l’aver permesso un maggior accumulo di grasso nei periodi di presenza maggiore di frutta in modo da sopravvivere quando questa veniva a mancare. Come? tramite un aumento della insulinoresistenza indotta dal consumo di fruttosio. Il fruttosio riduce i livelli di energia cellulari, induce un aumento della degradazione delle purine e una maggior produzione di acido urico. Se questo viene degradato meno in assenza dell’enzima adibito a tale scopo, si accumulerà inducendo accumulo di grasso e resistenza alla all’azione dell’insulina. L’accumulo di grasso in un mondo di scarse risorse è stato positivo aumentando la sopravvivenza. Ci ha resi molto efficienti a risparmiare energia.

Nel mondo moderno assistiamo invece a quel mismatch evolutivo (un disaccoppiamento tra evoluzione e ambiente) che provoca danno: l’abuso di bevande zuccherate e di dolcificanti ricchi in fruttosio (abusare di fruttosio con la frutta è quasi impossibile) in un contesto dove le calorie NON mancano, provoca un danno metabolico cronico sensibile con rischio cardiovascolare aumentato, ipertensione, steatosi epatica, diabete tipo 2. Non solo, oggi l’aumento esponenziale del consumo di carne induce una introduzione maggiore di purine anch’esse degradate ad acido urico che non viene smaltito a causa della mutazione ancestrale e tutto questo ci si rivolta contro. Siamo animali perfettamente adattati a un ambiente che non c’è più.

**Indizi di tale passaggio si hanno osservando alcuni adattamenti fisiologici e caratteristiche dell’uomo neolitico:

- A parità di massa magra Homo sapiens ha un fabbisogno energetico maggiore rispetto ad altri primati e ciò significa che l’uomo ha subito un adattamento verso una alimentazione più ricca di energia anche per dare sostegno alle richieste del cervello più sviluppato.

- Inoltre lungo la sua storia evolutiva l’uomo ha avuto bisogno di più tempo libero per accudire e crescere la prole e le calorie di origine animale sono state sicuramente quelle privilegiate: i carnivori trascorrono meno tempo a nutrirsi rispetto agli erbivori delle stesse dimensioni

- Lo “sforzo” che è necessario per cacciare un animale di taglia media permette di acquisire molte più calorie rispetto alla raccolta di piante: per avere la stessa quantità calorica è necessario molto più tempo. Il “prezzo” (= tempo) della carne ottenuta in natura è molto più basso (fino a 10 volte) di quello che serve per raccogliere vegetali

- Quindi i primi cacciatori raccoglitori erano certamente più cacciatori, sebbene continuasse un consumo di fondo di vegetali (raccolti dalle donne soprattutto)

- Inoltre la grande disponibilità di prede di grandi dimensioni (prima della grande estinzione della megafauna) del Pleistocene faceva si che le calorie da carne fossero molto convenienti perchè bastava uccidere un grande animale per avere decine di migliaia di calorie in poco tempo e per molto tempo.

- Il cervello umano, più grosso degli altri primati anche di tre volte, necessitava di molte calorie e i grassi hanno più del doppio delle calorie di carboidrati e proteine. I vegetali inoltre possiedono molti anti nutrienti (fitati, lectine) che limitano il pieno utilizzo energetico e l’assorbimento dei nutrienti.

- Alla fine del Pleistocene le dimensioni del cervello sono diminuite indicando un possibile declino della qualità della dieta

- L’uomo ha riserve di grasso maggiori rispetto alla maggior parte di carnivori ed erbivori (che devono correre per cacciare o per fuggire) e sembra adattato a sopportare lunghi digiuni entrando in chetosi in tempi brevi e usando il grasso come nutriente per lungo tempo (3-6 settimane). La chetosi consente un certo risparmio della massa muscolare (non si produce glucosio dalle proteine se non all’inizio)

- Mangiare carni molto grasse apportava anche micronutrienti importanti (B12, zinco, ferro) e grassi essenziali (acido arachidonico e omega tre a lunga catena) utili alla encefalizzazione. Esiste l’ipotesi che in alcuni ambienti l’uomo consumasse anche cibi acquatici, ma anche che fosse più efficiente nella produzione endogena di omega tre a lunga catena da cibi terrestri.

- Gli stomaci dei carnivori sono più acidi degli onnivori per uccidere i patogeni derivanti dalla carne cruda. Anche l’uomo ha un pH gastrico molto basso e siccome mantenere una acidità così elevata costa energia, si presume che ciò possa essere avvenuto se i livelli di patogeni della dieta fossero elevati e quindi anche il contributo della carne come alimento principale e in quantità maggiori a quelle degli spazzini, mangiatori di carogne.

- Una ipotesi dell’adattamento a diete carnivore è quella che considera la scarsa sensibilità (fisiologica) alla insulina in modo da conservare il glucosio per il cervello e preferire gli acidi grassi per i muscoli che possono contare sulla chetosi. La elevata resistenza alla insulina di alcuni gruppi di pastori moderni potrebbe indicare che nel passato gli esseri umani fossero scarsamente adattati al consumo di carboidrati.

- Il colon umano è più corto e il tenue è più lungo rispetto allo scimpanzé (che si cibano soprattutto di vegetali e devono estrarre energia tramite la fermentazione). Nell’uomo meno del 10% dell’energia può arrivare dalla fibra fermentata nel colon (forse meno del 4%). Nel tenue invece si assorbono zuccheri, proteine e grassi e un aumento della sua lunghezza potrebbe essere indice di adattamento alla dieta carnea.

- La riduzione dell’apparato masticatorio indica una frequenza di masticazione ridotta e questo fa pensare all’adattamento ad una dieta ricca di carne e/o in cui si usassero utensili

- L’avvento del fuoco e dell’atto di cucinare potrebbe stare ad indicare un aumento del consumo di piante, ma non è detto che il fuoco all’inizio servisse solo per la preparazione dei cibi (veniva usato per la protezione da altri animali ed era comunque dispendioso da mantenere).

- Ci potrebbero essere poche tracce di consumo di piante perchè le piante lasciano poche tracce archeologiche. Molti studi accurati mostrano un consumo variegato di vegetali nel paleolitico senza però poter mostrare un dato quantitativo. Le donne soprattutto potevano essere coloro che si occupavano della raccolta.

- Molti strumenti usati come utensili per macinare indicano comunque un significativo consumo di vegetali soprattutto in Africa nel paleolitico superiore.

- Man mano che il passaggio alla agricoltura avanza, aumenta anche l’evidenza di carie dentale (e di usura dentale). Il patogeno associato alla carie (Str. mutans) ha subito una espansione negli ultimi 10mila anni e va di pari passo con l’intensificazione della agricoltura

***Una delle possibili cause all’origine della selezione di una mascella più piccola pare sia la comparsa (circa 2,4 milioni di anni fa) di una mutazione di un gene fondamentale per i muscoli della mandibola (questo gene è altamente espresso nei primati, non nell’uomo), che probabilmente ha fatto perdere “funzione” all’osso, il quale si è ridotto dando così più spazio alla scatola cranica per aumentare le sue dimensioni.

Dalla nascita dell’ agricoltura ad oggi

Con l’introduzione dell’agricoltura (e dell’allevamento) l’uomo entra in un periodo di luci ed ombre. Secondo il biologo Jared Diamond l’agricoltura è stata «il peggior errore nella storia della razza umana».

Rispetto alle popolazioni di cacciatori/raccoglitori, infatti, gli agricoltori ebbero un successo riproduttivo maggiore, ma le condizioni di vita furono spesso terribili. Carestie e fame accompagnarono l’essere umano per millenni. Una alimentazione di più bassa qualità (perché più monotona), una vita più soggetta a malattie infettive (a causa della maggior vicinanza tra gli individui e delle condizioni igieniche scadenti dei villaggi) aumentarono la pressione sociale e la violenza.

Tutto questo continuò fino agli inizi del XX Secolo. Fino ad allora l’uomo dovette combattere con rese agricole bassissime, che riuscivano a sfamare si e no la propria famiglia, ma attorno agli anni 20 del ‘900 (qualche innovazione c’era stata anche prima, ma nulla che fosse stato in grado di far cambiare faccia all’agricoltura) cominciò a intravedersi qualche cambiamento. Grazie allo sviluppo scientifico gli agricoltori ebbero maggiore disponibilità di azoto (che fa crescere le piante), fosforo e potassio (che influiscono sulla loro “qualità”) e le rese aumentarono.

Poi arrivarono i primi macchinari, i primi insetticidi e i primi erbicidi (che tolsero dai campi una intera generazione di donne, costrette in precedenza ad una vita di torture e soprusi). Le rese aumentarono ancora.

Fu quindi la volta del miglioramento genetico per come lo intendiamo oggi. L’uomo infatti ha SEMPRE migliorato i geni delle piante incrociandole tra loro (o sfruttando mutazioni spontanee) e selezionando i caratteri che più gli servivano. Le colture “naturali” non esistono. Selezionare un carattere utile significa scegliere i geni che lo producono. E questa è ingegneria genetica, né più né meno.

Ma nel secolo scorso si cominciò a fare sul serio e a lavorare in maniera più scientifica e mirata con incroci che resero le piante più produttive. I cereali per esempio acquistarono una taglia più bassa: inutile sprecare energie per alzare il grano fino a 1 metro e mezzo o più. Le varietà a taglia bassa e resistenti alla siccità convogliano le forze verso la maggiore produzione del chicco senza sprechi inutili. Queste e altre innovazioni in Italia avvennero grazie a un agronomo, Nazareno Strampelli. In America comparve Norman Borlaug, un altro agronomo, responsabile della cosiddetta “rivoluzione verde” che col suo lavoro di miglioramento genetico arrivò a guadagnarsi il Nobel per la pace per aver salvato dalla fame milioni e milioni di persone. Letteralmente.

Le rese aumentarono in modo incredibile, la fame finalmente si ridusse, l’economia crebbe e il mondo conobbe un boom economico mai visto prima. Gli agricoltori cominciarono ad affrancarsi dalla terra. E l’analfabetismo, l’ignoranza, diminuirono.

Arrivarono poi nuove generazioni di agrofarmaci, infinitamente meno tossici e meno persistenti nell’ambiente. Più labili e degradabili. E anche nuove tecniche come la lotta integrata, ma soprattutto nuove armi genetiche.

Oggi abbiamo sviluppato nuove conoscenze (anche grazie ai pionieri, alla prima guardia che dette origine alla rivoluzione verde), conosciamo meglio cosa avviene quando facciamo un incrocio e possiamo fare in modo di prendere un gene da una pianta o organismo e farlo esprimere in un’altra per sviluppare un carattere che ci interessa. Con l’arrivo degli enzimi di restrizione nascono gli OGM. Invece di bombardare le piante a casaccio con le radiazioni e sperare che salti fuori qualcosa di buono dal mucchio, possiamo agire in maniera selettiva.

È cambiato qualcosa rispetto a quando l’uomo incrociava e aspettava? Aspettava e selezionava? Selezionava e sperava? No. Concettualmente niente. Siamo solo diventati più precisi.

Prendiamo un gene che codifica per una tossina di un batterio e lo infiliamo nella pianta. La pianta comincerà a produrre la tossina. La tossina ucciderà gli insetti dannosi, quelli che rovinano la pianta, ma la tossina è totalmente innocua per l’uomo perché viene inattivata dalla acidità gastrica! Il cotone OGM che esprime questo insetticida ha risollevato le sorti di milioni di agricoltori in un colpo solo.

L’innovazione in campo agricolo ha portato a un benessere sconosciuto prima di allora. La vita si è allungata, ma a questo punto si è presentato il rovescio della medaglia.

Da quando la nostra specie ha perduto quel legame che la univa agli altri animali e alle antiche popolazioni, quel ciclo di comportamenti che ci obbligava a spendere energia per procacciarci il cibo (con la caccia o l’agricoltura, non importa), riposarci e di nuovo faticare per trovare sostentamento e calorie per la sopravvivenza, noi non abbiamo più fame.

Le grandi innovazioni agricole ci hanno permesso di mangiare almeno tre volte al giorno, perlomeno nella nostra parte di mondo. Peccato che abbiano anche dato la stura per mangiare IN ABBONDANZA almeno tre volte al giorno!

La grande disponibilità di cibo (e l’avvento delle macchine) ci ha resi grassi, sedentari e malati. Le patologie infettive che affliggevano le popolazioni rurali del passato hanno lasciato il posto a nuove malattie. Sono le cosiddette “malattie del benessere” (Infarto, ictus, diabete tipo 2, osteoporosi, carie e demenza) che sono in parte legate all’aumentata aspettativa di vita, ma anche generate dal nostro stesso modo di vivere e al SEMPLICE FATTO DI INGRASSARE.

Abbiamo i geni dei nostri progenitori cacciatori/raccoglitori, ma l’ambiente in cui viviamo è talmente mutato che ha prodotto quel che viene definito “mismatch evolutivo”, un disaccoppiamento tra gli adattamenti antichi e l’ambiente moderno.

La nostra storia di scimmioni affamati ci chiede di fare scorta di calorie, il modo moderno è pronto a fornirle in abbondanza e senza fatica.

Il futuro (virus e emergenza climatica permettendo)

Oggi dobbiamo fare quello “scatto evolutivo” in più per prendere coscienza del fatto che il benessere ci fa ammalare.

Non si arriva a questa consapevolezza con le proibizioni o le formule magiche, coi semafori o le tasse, con le diete funzionali, chetogeniche o paleolitiche.

Ci si arriva con l’educazione. L’educazione è il primo (ed unico) passo.

“L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo.“

Nelson Mandela

Riferimenti

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.13011

Mutazione gene mandibola: https://academic.oup.com/mbe/article/22/3/379/1075855 https://www.nature.com/articles/nature02358

R. Wrangham. L’intelligenza del fuoco. 2011 Bollati Boringhieri

D. Lieberman. La storia del corpo umano. 2014 Codice edizioni

4 risposte su “La nostra storia alimentare (in breve)”

Articolo interessante, anche se non spende nemmeno una parola sul bere.

Diciamo che non c’è molto da dire: acqua

Lei penso si riferisca all’ evoluzione delle bevande “accessorie” all’ acqua nelle varie epoche storiche,quindi anche Vino,Birra, i vari “integratori” come la Posca Romana o il Ciceone Greco ma anche tutto quello che riguarda il mondo dell’infusione nei vari paesi, nonché l’introduzione zucchero e dolcificanti degli ultimi tempi.Questo Tema merita uno scritto a parte interessante e articolato come il suddetto del dott. Bernardini,che ringrazio e a cui faccio i miei più sinceri complimenti.Il quale data la vastità dell’argomento presumo abbia pensato di non incorporarlo nell’articolo.Magari la sua riflessione sarà lo spunto per un scritto futuro su questo tema.

Interessante